#構造・性能 | 2020.7.19

2階建ての家は構造計算をしてないって本当!?

-

相次ぐ大震災で、今は耐震基準とか厳しいらしいし、建築確認がされていれば、構造は大丈夫なんじゃないの?

-

実はそうでもないのニャ。

一般的な木造2階建て以下は「四号建築物」といって、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略できる規定があるのニャ。

こうした特例は欠陥住宅の温床になっているという声もあるそうニャ。

「構造計算なんて当たり前にしているはず」と思われている方も多いと思いますが、実のところ、一般的な木造2階建てだと、構造計算書の提出義務はなく、計算も簡易な方法ですむってことをご存じでしたか?

それには、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略する規定が関わっているのですが…。

そこで、今回は構造計算についてご紹介したいと思います。

家を建てる工事の前に…

家を建てるための事前確認がある

家を建てるときは、原則として「建築確認」が必要になります。

建築確認とは、建築物を建てる工事の前に建物の設計や敷地配置などの計画を建築主事等に提出し、「その計画が建築物の敷地・構造・建築設備に関する法令等に適合している」という確認を受けることです。

建築確認に合格して「確認済証」が交付されないと工事に着手できません。

要するに、家を建てるために自治体などの事前確認を受けなければなりません。

家を建てるときは「確認申請」がある

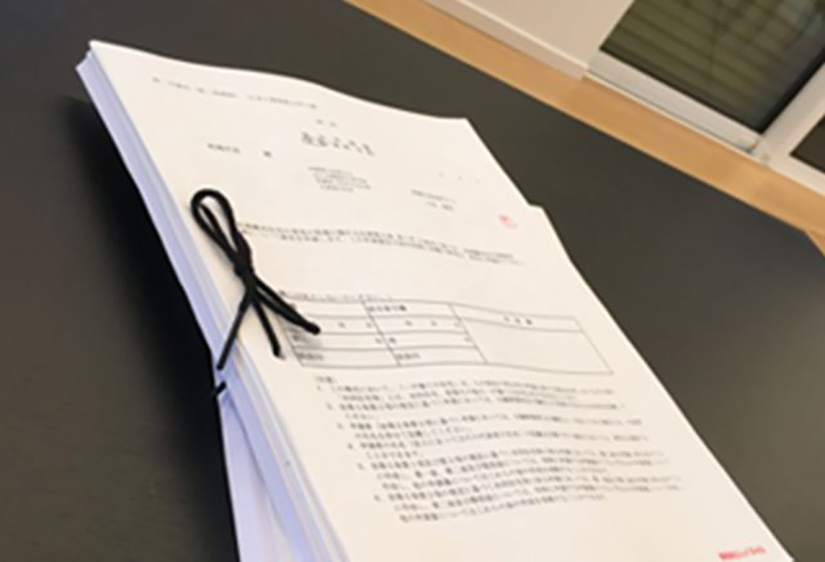

申請には原則として、構造計算書が必要

建築確認ですが、それ自体は自治体や、自治体から指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)が行います。

建築確認を申し込むことを「建築確認申請」と呼び、申請には原則として構造計算書が必要になります。

構造計算とは?

裏付けを取るための構造の検証

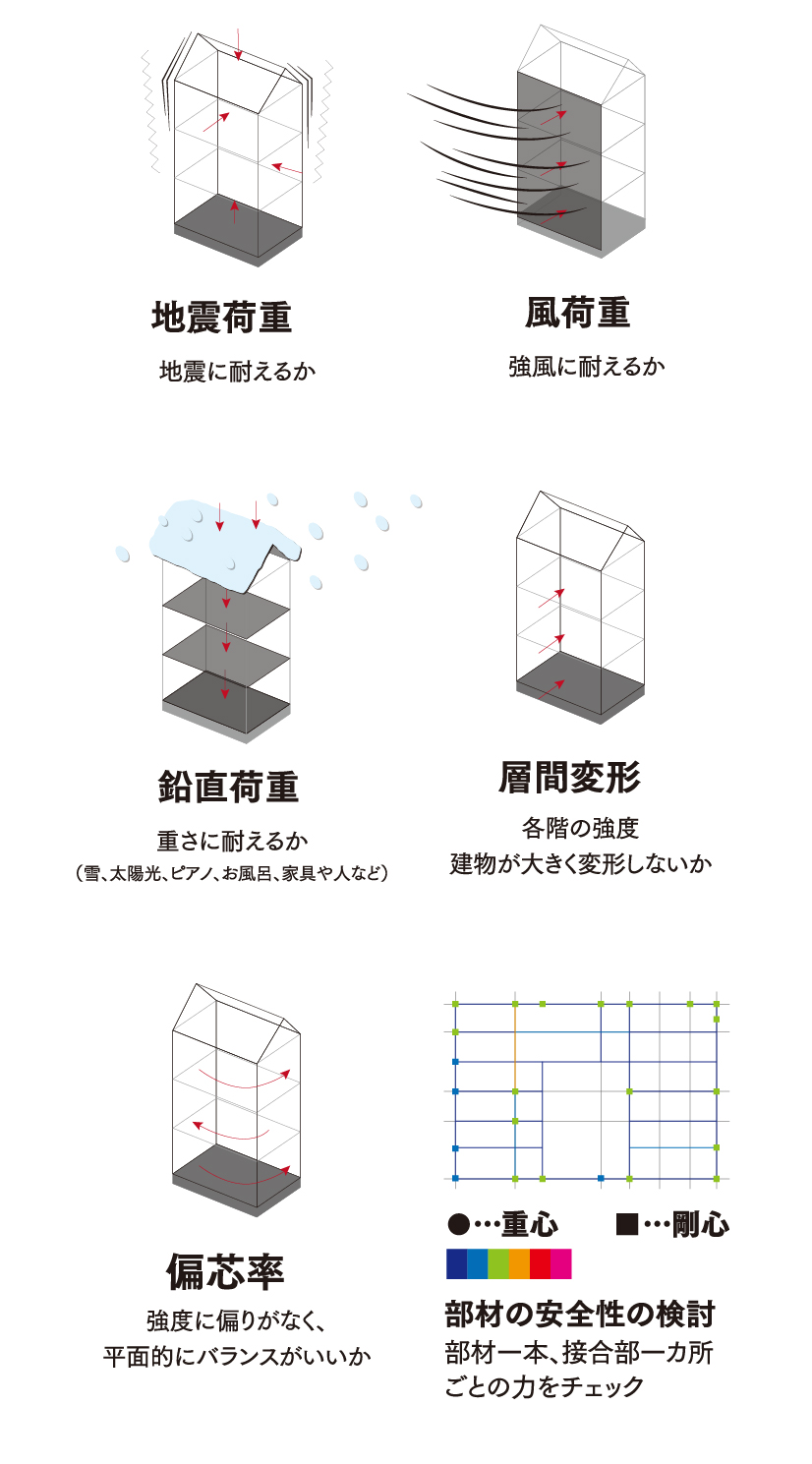

建築基準法では、『建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。』と定められています。

構造計算とは、この裏付けを取るために計算による構造の検証を行うことです。

「四号建築物」にある例外規定

一般的な木造2階建て以下はチェックが不要になってしまう…

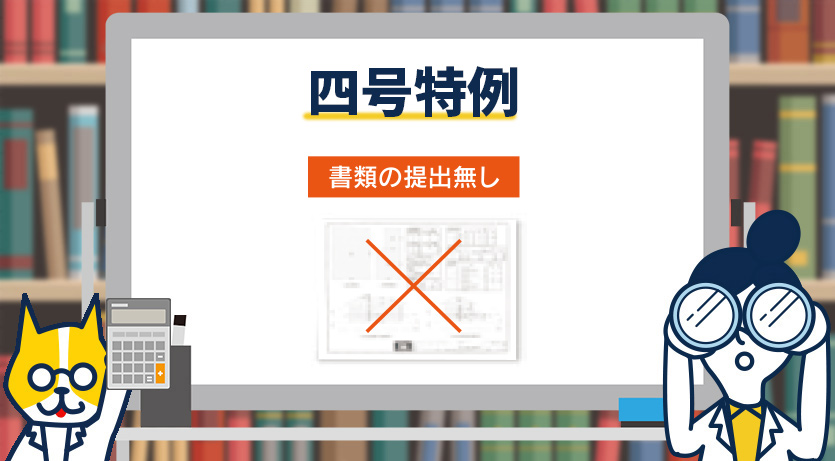

ところが、法律には「四号建築物」という特例が存在します。

建築基準法には『第六条一項第四号に該当する建築物(500平方メートル以下、2階建て以下の木造建築物等)で、建築士(一級、二級、木造)の設計したものについては、構造設計に関する部分他について、設計者の技術水準を勘案し、建築主事の審査を要しない』とあります。

簡単に言うと、「一般的な木造2階建なら、本来は書類を提出すべきだけど、特別になしでもいいよ。」ということです。

四号建築物のこういった特例は「四号特例」と呼ばれます。

四号建築物の問題(1)

本当に検証されたのか分からない

四号建築物は計算による構造の検証をしなくてもいいということではありません。

ただ、そういった書類の提出義務がないため、「実際にしているのかどうか分からない」というのが実情です。

地震が起こるたびに法律で耐震基準を上げているのにも関わらず、そのチェックがないというのは、ナンセンスだと思いませんか?

四号建築物の問題(2)

簡略的な計算でよくなってしまう

例え四号建築物であっても、構造的な安全性を検証する必要はあります。

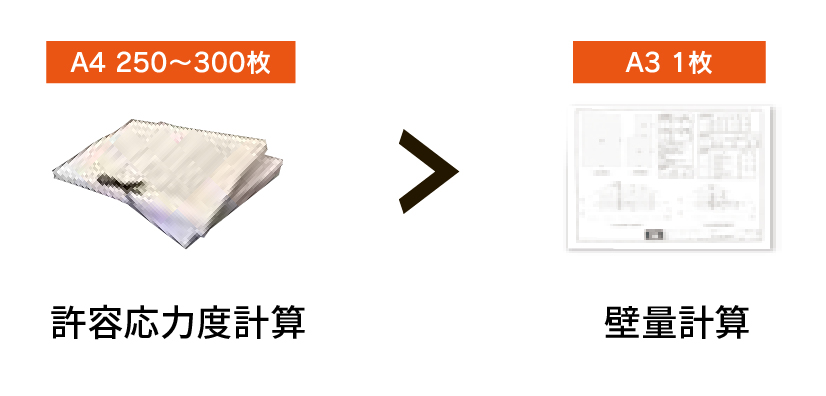

ただ、四号建築物に関しては、本来の構造計算(=許容応力度計算)とは比較にならないほど簡易な計算でよくなってしまいます。

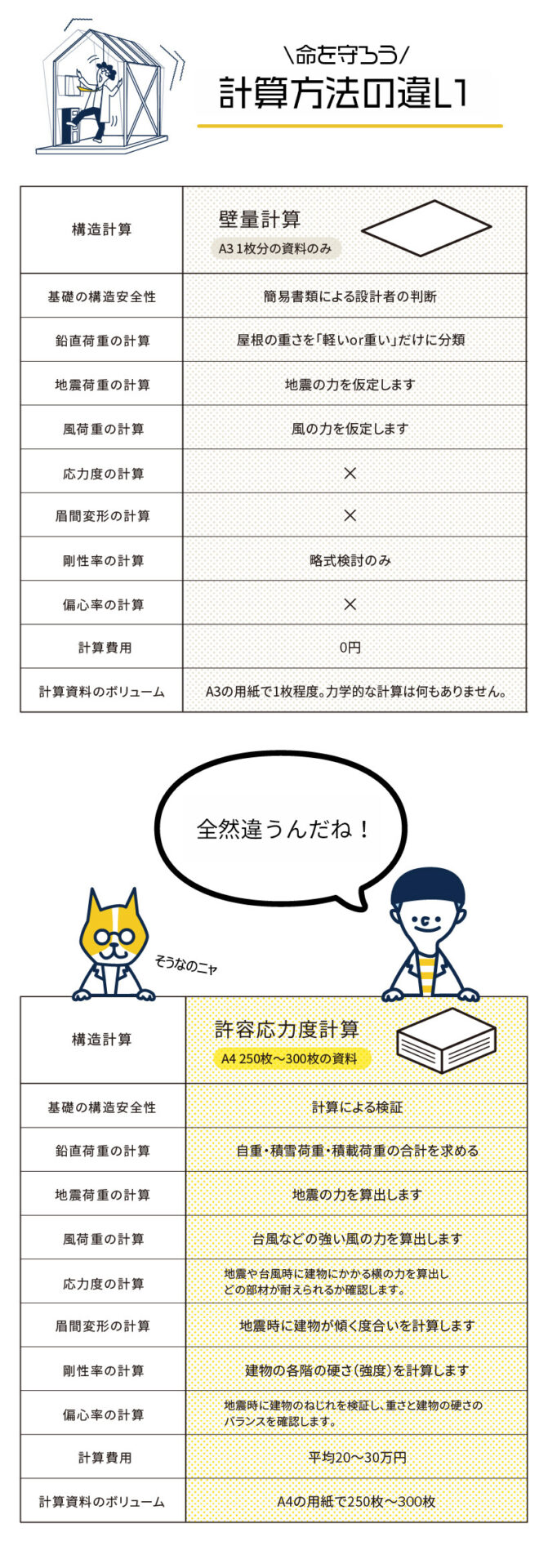

特に使用されている計算が「壁量計算」です。

許容応力度計算は紙にしてA4用紙 250~300枚にもなるのに対し、壁量計算はA3用紙1枚です。

ただ、それすらも前述でお伝えした通り提出義務がないのです。

壁量計算とは?

ただ壁の量を見るだけの誰でもできる計算

壁量計算は簡易計算の中でも、最もよく使われている計算方法なのですが、壁の配置・バランス(偏心)、安全かどうかの検討はせず、ただ壁の量を見るだけですみます。

専門知識がなくても、やり方さえ覚えれば誰でもできてしまうが壁量計算なのです。

同じ耐震等級でも?

許容応力度計算による耐震等級3は必須

ややこしい話にはなりますが、耐震等級を算出する方法にも違いがあり、同じ構造でも計算方法によって、耐震等級が違うことがあります。

多くは性能表示計算と呼ばれる方法(壁量計算に加えて、「床・屋根倍率の確認」と「床倍率に応じた横架材接合部の倍率」を検証した計算方法)で耐震等級を算出しているのですが、より細かい検討を行う許容応力度計算の方がたくさんの耐力壁が必要となります。

そのため、同じ耐震等級でも許容応力度計算で算出された耐震等級の方が信頼性が高いです。

ちなみに、2016年の熊本地震では、耐震等級2の家でさえ、耐力壁のバランスが悪かったため、倒壊してしまいました。

南海トラフ地震に備えるためにも、許容応力度計算による耐震等級3は必須だと考えます。

四号特例はなくならないの?

教授や有識者も問題視

四号特例は建築確認の簡素化や合理化を図るために存在しています。

しかし、不適切な設計が明らかになったりと、トラブルがなくならないことから、国は2008年に四号特例の見直しの準備に着手していました。

しかし、実施には踏み切られていません。

また、2018年には日弁連がこの法規制の是正を求める意見書を出すなどの動きもありました。

現在に至っても、建築雑誌で特集が組まれたり、教授や有識者は問題視しています。

誤解をさけるために

「許容応力度計算をしていますか?」と聞いてください。

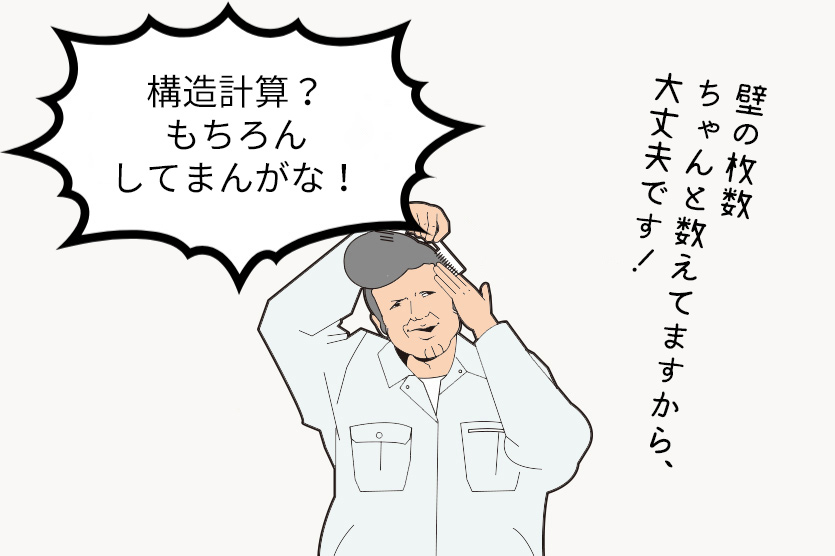

構造計算といえば、業界的には許容応力度計算のことを指すのですが、「構造計算をしていますよ」と言われても、もしかしたら「壁量計算」のことを言っている可能性もあります。

そういった誤解を避けるためにも「許容応力度計算をしていますか?」と聞かれることをおススメします。

1

一般的な木造二階建ては「四号特例」によって、書類の提出義務がない。

2

「四号建築物」の構造計算の手法は壁の枚数を見るだけの壁量計算でいい。

3

壁量計算より許容応力度計算の方が信頼度が高い。