#構造・性能 | 2020.6.12

耐久性の死角は、ルーフバルコニー!

-

万が一、雨が降った時でも大丈夫なように、インナーバルコニーのお家を建てたいわ!

-

それは『ルーフバルコニー』になっているのかニャ?

実は、そこは対策不足で結露事故が多いポイントなのニャ。

もちろん、きちんと対策が取られているなら大丈夫ニャよ。

梅雨の季節に困ることと言えば、洗濯物を干すタイミング。

インナーバルコニーがあれば、突然の雨にも対応できますよね。

ただ、下の階の屋根部分を利用した『ルーフバルコニー』になっているなら、直接、雨水や外気の影響を受ける場所になります。

だからこそ、結露事故が多いポイントってなっていることをご存じでしたか?

そこで、今回は耐久性の死角とも言える、ルーフバルコニーについて、ご紹介したいと思います。

ルーフバルコニーとは?

下の階の屋根部分を利用したバルコニー

下の階の屋根部分を利用したバルコニーをルーフバルコニーといいます。

「バルコニー」であり「屋根」でもあるので、直接、雨水にさらされている場所になります。

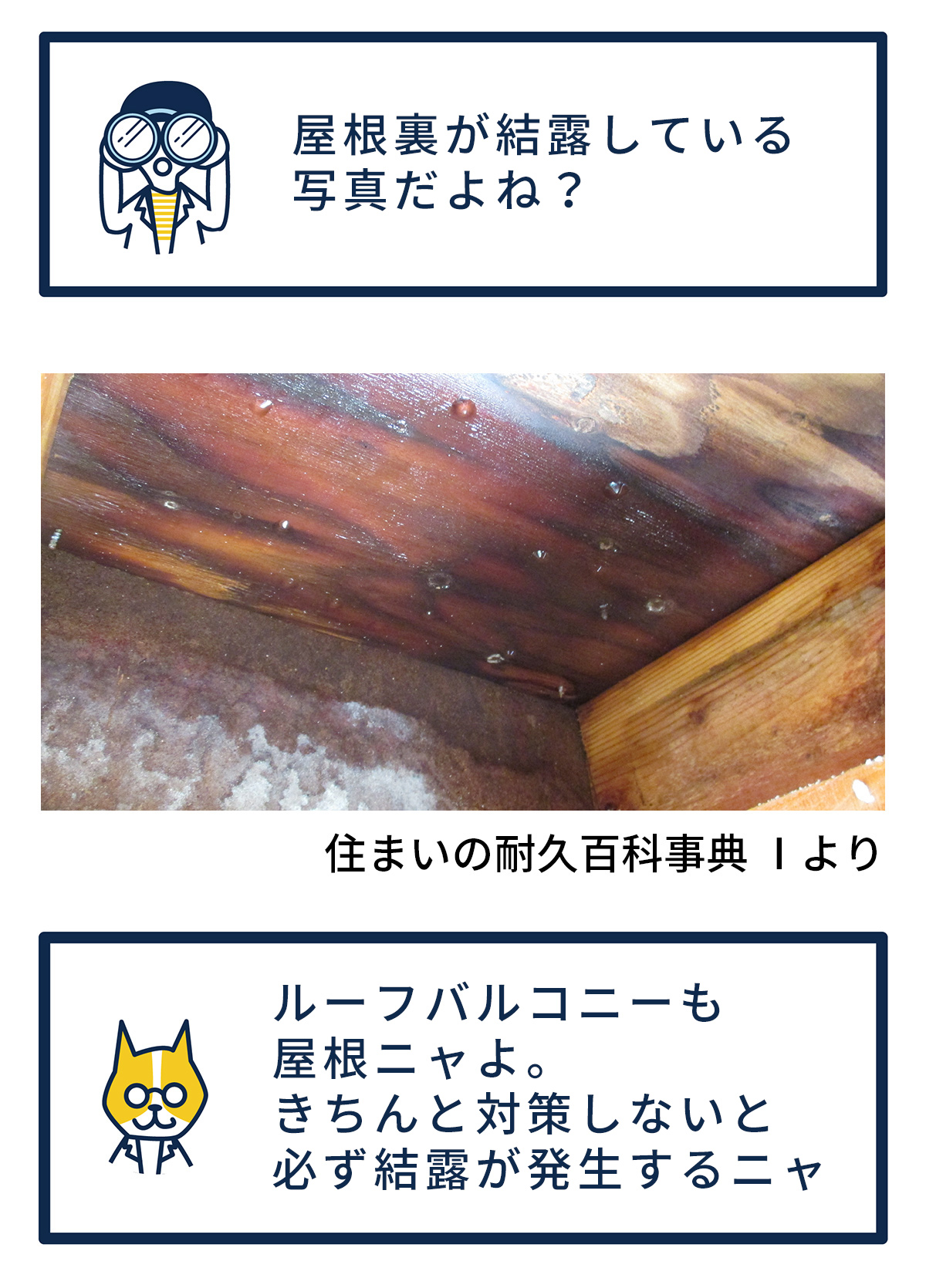

ルーフバルコニーも結露事故が多い

計画的な換気や通気経路を確保しないと結露リスクが高い

実は、そのルーフバルコニーでは対策不足による結露事故が多発しています。

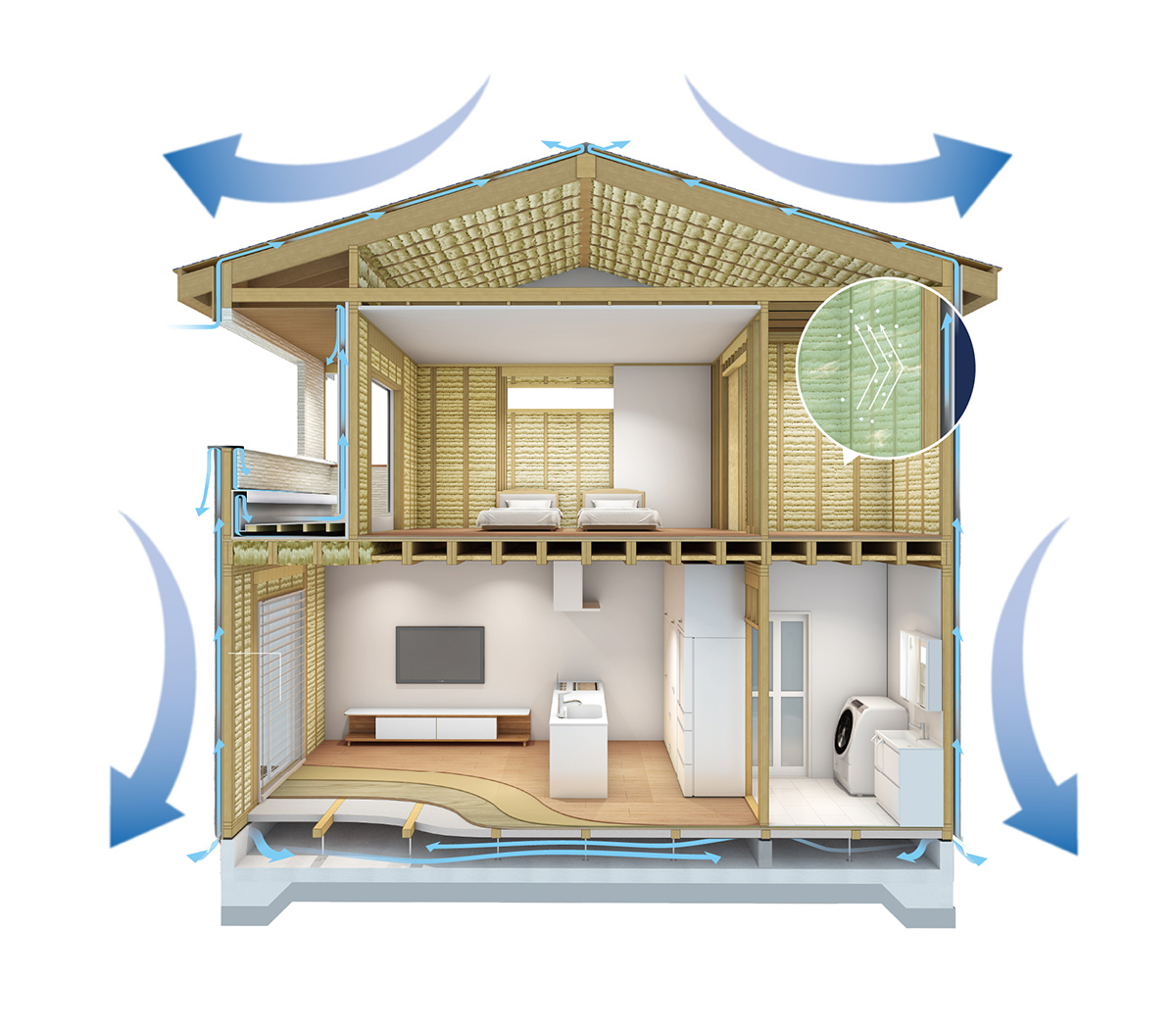

ルーフバルコニーは、バルコニー下の居室から多くの湿気が集まり、結露しやすい部位になります。

バルコニー自体、南面に設置されることが多く、太陽光で暖められた湿気が通気層や躯体内を上昇していきます。

地味な部分かもしれませんが、計画的な換気や通気経路を確保しないと結露リスクが高く、家に悪影響を及ぼします。

結露事故が多い理由①

マニュアルに記載がない

設計士が基本的に使用するマニュアル(工事住宅工事仕様書や設計の手引き等)には標準の『納まり』が記載されていません。

そのため、現場の実務者が自己流で納めているのが実情なのです。

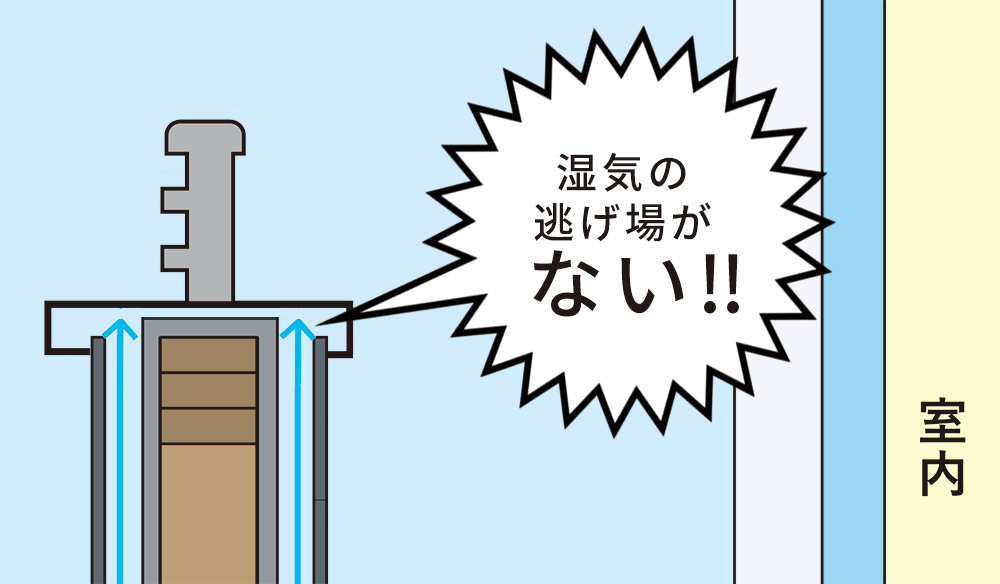

雨水の侵入を恐れるあまり、笠木(最上部に被せる仕上げ材)の部分の通気層をシーリング材で完全に塞いでしまっているケースもあります。

これでは、笠木が蓋となり、湿気の逃げ場なくなって滞留してしまいます。

結露事故が多い理由②

長期優良住宅でも通気層の省略規定がある

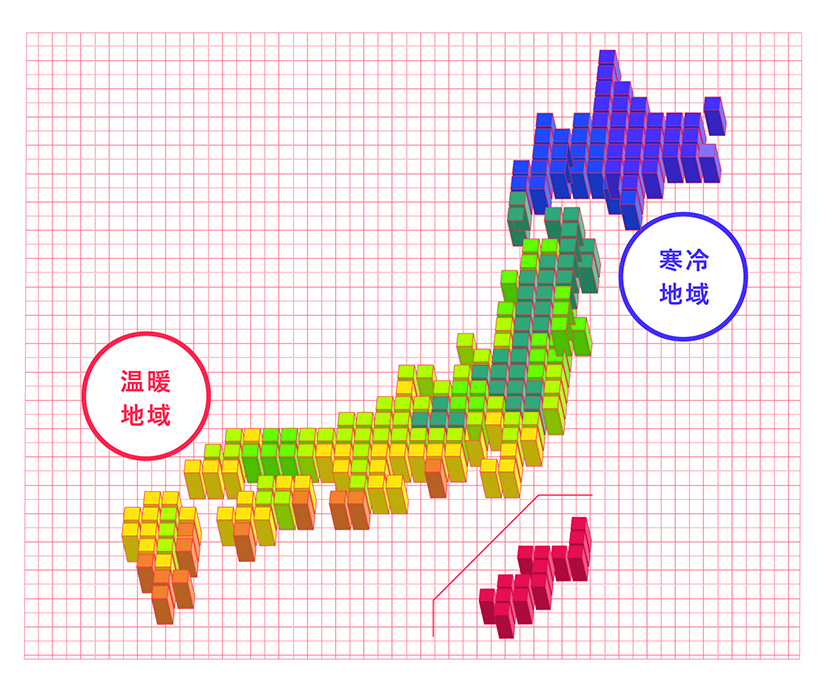

さらに断熱地域区分『3地域』より南については、長期優良住宅であっても防湿シートを張れば通気層を省略できる規定があります。

ちなみに、関西地域は主に『6地域』ですので、省略規定の適用地域となります。

しかし、通気層を設けた方が結露リスクは低いです。

結露事故を防止するには?

ルーフバルコニーにも通気層は必要

雨水の浸入を防ぐ為に、通気出口を塞いでしまうと、内部に溜まった湿気が滞留し結露リスクが高くなります。

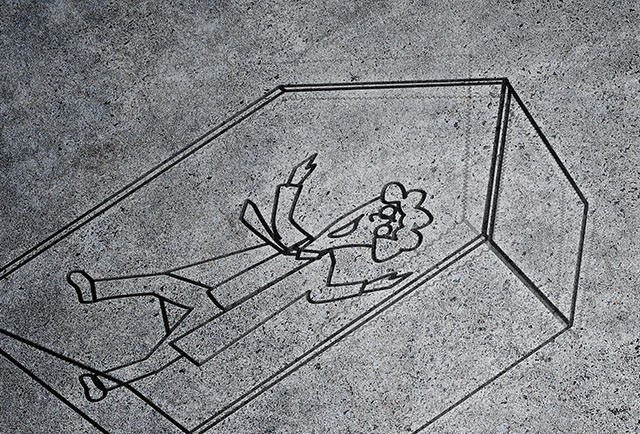

結露が発生し腐朽菌が成育することで、躯体が腐って、家の耐久性を損なってしまいます。

家を長持ちさせるためには、ルーフバルコニーにも通気層は必要です。

手すり壁の立ち上がり部分の通気層問題

防水と通気の両立が難しい箇所

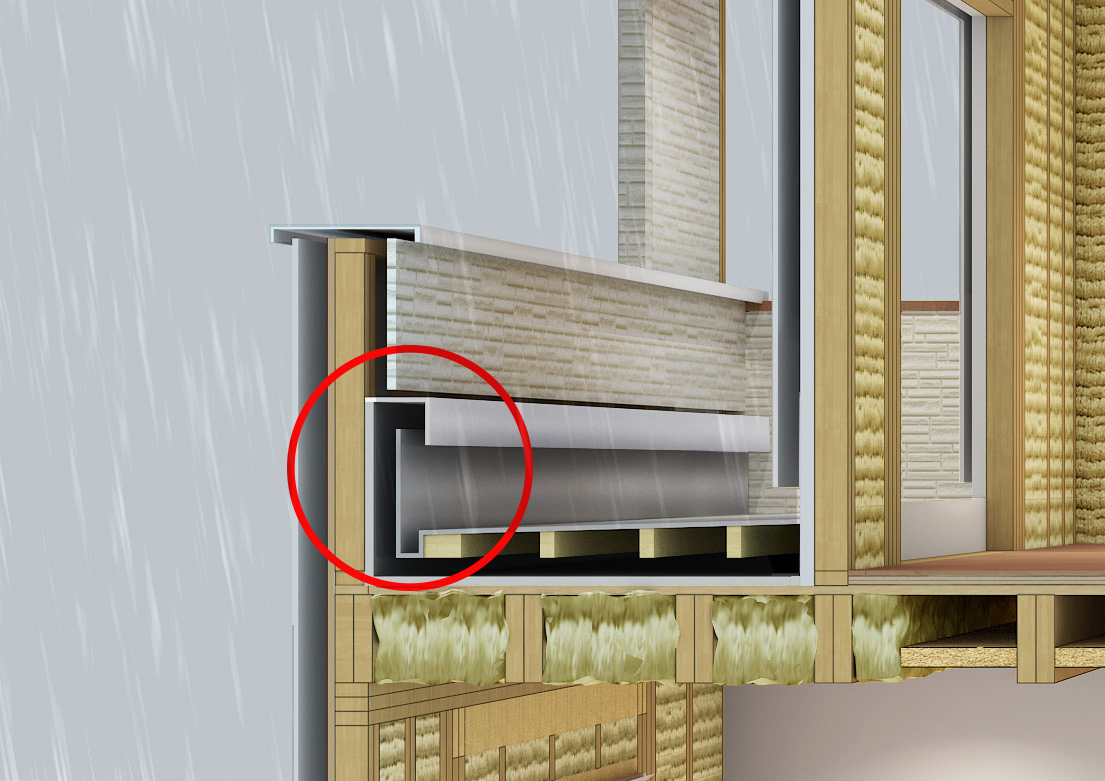

手すり壁の立ち上がり部分は、特に通気の確保が難しい箇所です。

台風や暴風雨の時は雨量が多く、さらに横風が吹くことで雨水がバルコニーの床に叩きつけられ、雨水が上方向に勢いよく跳ね返ってしまいます。

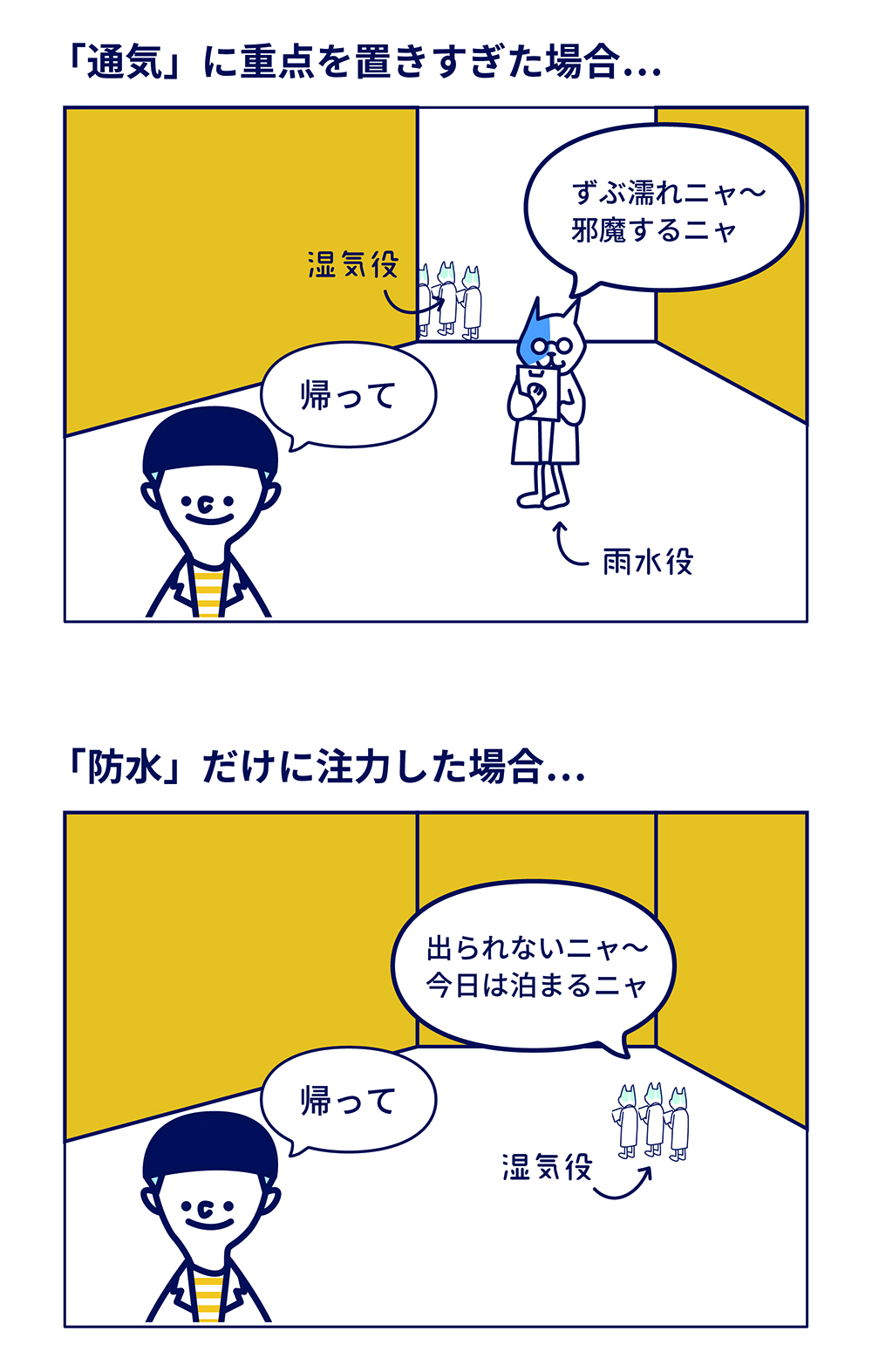

どちらかだけに偏ると…

どちかが防げなくなる

通気に重点を置きすぎると、雨水侵入リスクがあります。

一方、防水に注力しすぎると、上手く通気を確保できません。

一体、どうすればいいのか?

防水と通気の両立が肝

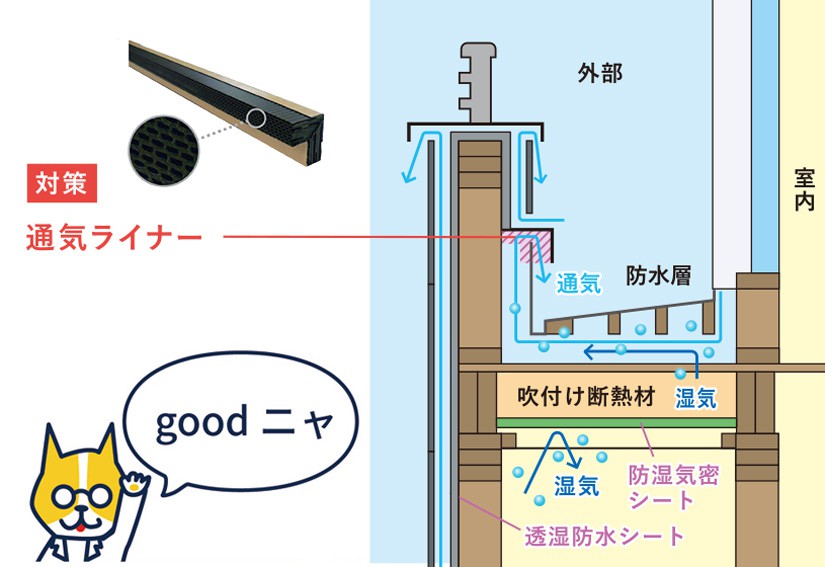

上記の問題を解決するには、通気層を確保した上で、雨水侵入の高い部分には防水と通気が両立できる対策が肝です。

例えば、どんな方法があるのか?

2次防水まですること

例えば、空気を通すが水を通しにくいハニカム構造の通気ライナーを設置して、防水と通気の両立を図る方法があります。

ルーフバルコニーも屋根と同じく通気を確保すること

大切なお家を守るために必要

ルーフバルコニーも屋根と同じく通気を確保することで、結露事故による耐久性の低下を免れることができます。

大切なお家を守るために、建てる会社が結露を防ぐ対策をしているかを確認してください。

1

ルーフバルコニーも計画的な換気や通気経路を確保しないと結露リスクが高い場所。

2

屋根と同じく通気を確保することで、結露事故による耐久性の低下を免れる。

3

建てる会社が結露を防ぐ対策をしているか確認。