#セミナー | 2022.4.18

岩前教授に聞く!健康と美容にいいお話 健康な暮らし編

-

近畿大学 副学長 アンチエイジングセンター副センター長

岩前 篤 氏

プロフィール

プロフィール1986年、神戸大学大学院を修了後、ハウスメーカーに入社し、住宅の断熱・気密・防露に関する研究開発に携わる。2003年、同社を退社したのち、近畿大学理工学部建築学科に助教授として就任。2009年教授、2011年建築学部長、2021年アンチエイジングセンター副センター長、2022年には近畿大学副学長に就任。2016年の泉北ホーム主催の健康住宅セミナーでの講演を経て、2021年泉北ホームとの共同プロジェクトを始動。 その他、経済産業省建材トップランナー制度審議会委員、環境省温暖化対策住宅分科会委員、国土交通省スマートウェルネス住宅研究委員会委員などの活動を通して、国や市などの建築の省エネにかかわる技術的な評価、開発に携わる。 ※プロフィールは2022年時点のものです。

閉じる

近畿大学 副学長 アンチエイジングセンター副センター長

岩前 篤 氏

1986年、神戸大学大学院を修了後、ハウスメーカーに入社し、住宅の断熱・気密・防露に関する研究開発に携わる。2003年、同社を退社したのち、近畿大学理工学部建築学科に助教授として就任。2009年教授、2011年建築学部長、2021年アンチエイジングセンター副センター長、2022年には近畿大学副学長に就任。2016年の泉北ホーム主催の健康住宅セミナーでの講演を経て、2021年泉北ホームとの共同プロジェクトを始動。 その他、経済産業省建材トップランナー制度審議会委員、環境省温暖化対策住宅分科会委員、国土交通省スマートウェルネス住宅研究委員会委員などの活動を通して、国や市などの建築の省エネにかかわる技術的な評価、開発に携わる。 ※プロフィールは2022年時点のものです。

困りごとが解決された「これからの暮らし」って、どんな暮らしだろう? そう考え続ける泉北ホームの関心は、 家づくりの領域を超えて、今や健康や美容にまで広がっています。 今回は、以前から社内講演などでご教授いただいている近畿大学副学長 岩前教授による特別講義を開催!

「室温のプロ」として、またアンチエイジングセンター副センター長としての視点から、健康や美容について幅広く教えていただきました。

こちらのインタビューは2022年4月18日に行われたものです。

-

目次

【表示】 【非表示】

泉北ホーム

岩前先生には以前から「健康のための家づくり」についてご教授いただき、泉北ホームは非常に多くのことを吸収させていただいてきたと感じています。最近では、健康はもちろん、美容やエイジングについても幅広くお話しされていて、私たち泉北ホームの暮らしへの興味・関心とつながるところがあるため、本日この特別講義の場を設けさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

岩前教授

ありがとうございます。よろしくお願いします。

Q . 断熱・気密性能の高い家は、子どもの身体の発達に良くないと言われる方もいますが、本当ですか?

A . 快適すぎても子どもの発達に良くない」というのは誤解です。

泉北ホーム

まずは室温と健康について、あらためてお伺いしたいです。子どもの成長に伴って家づくりを検討されるお客様も少なくないのですが、断熱・気密性の高い家は、子育てにもいい効果があるのでしょうか? 「快適過ぎても子どもの身体の発達に良くない」という声を聞くこともありますが……。

岩前教授

汗腺というのはつまり「汗が出る穴」なのですが、長らく汗をかいていないと、それが閉じた状態になるんですね。これは特別なことではありません。私たちも、春が来たばかりの3~4月頃は、汗腺が閉じた状態が一般的です。なのでこの時期とても喉が渇きやすくなっているし、温度変化にもあまり強くありません。でもこれが5~6月になってくると、普通に汗をかくようになります。暑さで汗をかく機会が増えると自然と汗腺が開いてくるんです。だから「子どものうちに汗をかかせないといけない」といったことはないんです。

Q . 「快適な室温」は何℃でしょう?

A . 「快適」より「何も感じない室温」をおすすめします。

泉北ホーム

では、何℃ぐらいが「快適な室温」なんでしょう?

岩前教授

WHO(世界保健機関)が発表している「住まいと健康に関するガイドライン」によれば、18~28℃が適温だとしています。ただ「快適な室温」となると、もう少し難しい話になります。たとえば断熱・気密性の低い家だと、猛暑の日に爽やかな風が通ると快適な気持ちになりますよね。サウナもそうです。少し不快な状態をガマンし続けた末に解放されると、心地よさを感じますから。そうした心地よさは、あくまで一時的なもの。暑くも寒くもない、「何も感じない室温」がベストだと思います。

Q . 家族で「快適な室温」が違ったらどうすれば……?

A . 着衣の量で調整してみてください。

泉北ホーム

家族で快適な室温が異なる場合はどうしたらいいですか? うちの祖父が「暑い日に汗をかくのが気持ちいい!」というタイプでエアコンをつけたがらないんです。祖母がほとほと困っているようで……。どちらかがガマンするしかないのでしょうか?

岩前教授

心地よいと感じる室温には個人差があるんです。奈良女子大学で行われた調査※では、「30℃がちょうどいい」という人と「20℃がちょうどいい」という人がいたそうです。 極端な例ですが、10℃も異なると大変でしょうね(笑)そこまででなければ、着衣量で調整してみてください。子どもが薄着でいるとついつい厚着させようとしてしまうかもしれませんが、本人が脱ぎたがるなら脱がせていいと思います。個々人で感覚が異なりますから。それにしても、本来お年を召すと筋力を使うエネルギーが減り、発熱量も減るはずなのですが、おじいさんはきっとまだまだ達者なんですね。

※「温冷感と快適感の季節差に関する実験的研究」久保博子、磯田憲生、梁瀬度子

Q . 冷暖房器具のベストな選び方はありますか?

A . そこに気を使うより、家の断熱性能を上げましょう。

泉北ホーム

冷暖房器具もいろいろなものがありますが、どれを選んだらいいのでしょうか?

岩前教授

Q . 冷房の効いた部屋で毛布にくるまって寝るのが好きなのですが、身体に悪いですか?

A . 眠りが深くなりますし、汗をかくよりいいと思います。

泉北ホーム

暑い夏、冷房を効かせた部屋で毛布にくるまって寝るのが好きなのですが、あまり身体にはよくないですか?

岩前教授

Q . 健康管理のためには血圧や心拍数を気にするべきですか?

A . 血圧は「結果」。心拍数をチェックしつつ、まず運動や食事を気にして ください。

泉北ホーム

血圧や心拍数など、健康管理のうえで気にしておくべき数字はありますか?

岩前教授

最近では、心電図で健康状態を測る方向にシフトしています。やはり健康の中心にあるのは心臓ですから。もし何かを改善しようというのなら、まずは適度な運動や食事バランスを見直すことから取り組むべきです。もちろん、そのうえで血圧や心拍数を毎日チェックするのはいいことだと思います。

Q . 運動はやはり大切ですか?

A . 大切です。車に頼りがちな地方ほど医療費が高い傾向にあります。

泉北ホーム

運動の習慣はやはり大切なのでしょうか?

岩前教授

Q . 断熱性能と医療費は関係がありますか?

A . あります。断熱性能が高い家は、医療費の削減効果が期待できます。

泉北ホーム

医療費のお話が出ましたが、断熱性能が高い家は、将来的な医療費の削減につながるのでしょうか?

岩前教授

数年前に発表したハウスメーカーらとの共同研究では、「断熱性能の高い家は、医療費の削減効果が期待できる」という結果が得られました※。 正確には、各種疾病の医療費に影響を与えるのは住宅内温度で、断熱性能だけではなく暖冷房方法も関係してきます。そこで、まず住宅内温度から医療費を推定したうえで、断熱性能と暖冷房方法それぞれに応じた医療費への影響を推定しました。断熱性能が高ければ、医療費はもちろん暖冷房費も削減できます。

※「医療費を考慮した経済的な住宅断熱性能」藤田浩司

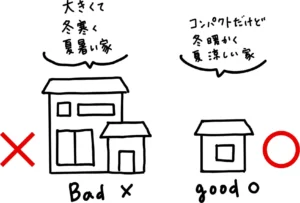

Q . 同じ金額で家を建てるなら、「性能の良さ」と「広さ」のどちらにこだわった方がいいですか?

A . 性能が高くてコンパクトな家の方が絶対にいいです。

泉北ホーム

以前、先生からお伺いした「コンパクトな家を建てた方がいい」というお話が印象に残っています。

岩前教授

寒くて大きい家を建てるくらいなら、暖かくて小さい家を建てた方が絶対にいいです。せっかく40坪や50坪の家を建てても、結局暖房の効いたリビングでばかり過ごしているというのはよく聞く話です。暖かい家なら、隅から隅まで全部使えます。実際、断熱改修を行った家では、「以前より住宅内での身体活動時間が増加する」というデータも出ています※。

※「断熱改修等による居住者の健康への影響調査」国土交通省

Q . 先生は「採暖」についてどうお考えですか?

A . 採暖より部屋全体の温度を上げることが大切だと考えています

泉北ホーム

断熱改修のお話がありましたが、先生は採暖についてどうお考えですか??

岩前教授

部屋の温度を上げる「暖房」に対して、コタツなどで体の一面を温めることを「採暖」と言います。授業でこの話をすると「私は採暖の方が好き」という学生もいますが、明らかに健康リスクが異なります。暮らしの中での「好き」という気持ちは大切ですが、健康リスクがある以上、改めた方がいいと思います。個人の好みと社会的な価値を天秤にかけたとき、これまでは個人にゆだねすぎていましたが、人間の寿命よりも長く残る家が増えていくこれからの時代は、社会的な価値というものを考えていくべきでしょう。それが、結果的に個人の価値を高くすることにもなると思います。